みなさん、こんにちは!院長の園田です。

季節がすっかり移り変わり、ついこの間まで半袖で過ごしていたのがウソのように、肌寒さを感じるようになってきましたね。これから紅葉も一気に進んでいきそうで、楽しみな季節です。

ところで、先月の9月1日は当院の開院記念日で、今年でなんと15周年を迎えることができました。

そんな中、先日、先輩クリニックの開院20周年パーティーに参加する機会があり、そこでとても心温まる出来事がありました。そのパーティーに出席されていたスタッフの方が、13年前に当院で治療を受けていた当時の基礎体温表と、すっかり成長された可愛らしい女の子の写真を笑顔で見せてくださったのです。そのお子さんは、今年の春から中学生になられたとのことで、時の流れの早さに驚かされると同時に、感慨深い気持ちになりました。また、思いがけず再び患者さんと喜びを分かち合うことができ、この仕事をやってきて良かったと実感し、今後の診療の大きな励みになりました。

今回は、先日の当院のブログでもお知らせしましたが、PGT-Aについてお話したいと思います。

今回、日本産科婦人科学会よりPGT-Aに関する細則の改定が発表され、検査の対象に女性が高年齢の不妊症の夫婦(女性年齢が35歳以上を目安とする)が追加されました。

現在、日本では体外受精や顕微授精によって年間約8万人の赤ちゃんが生まれており、全体の出生児の8.5人に一人の割合となっています。

体外受精における治療成績は高齢になるほど妊娠率は低下し、流産率は上昇することはみなさんご存じかと思いますが、その理由の一つに受精卵の染色体異数性が大きく関わっています。

35歳未満の女性の卵子(胚)の染色体異常率は約10~30%の範囲とされていますが、35歳以上になると染色体異常率は約40%から急激に増加します。35歳で約40%、40歳で約70〜80%以上、45歳では約70〜88%と報告されています。

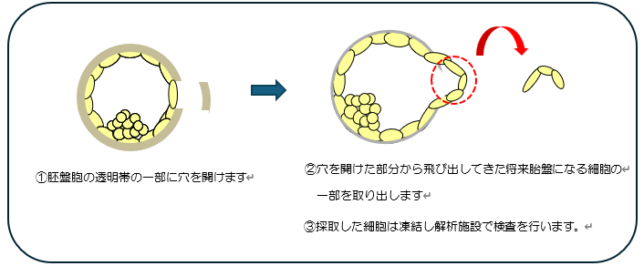

体外受精や顕微授精によって得られた受精卵(胚盤胞)を子宮に移植する前に染色体の数を調べる検査がPGT-A(Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy着床前胚染色体異数性検査)です。

今回のPGT-A対象が拡大された理由のポイントは以下の通りです。

・これまでPGT-Aは「反復する体外受精胚移植の不成功」や「反復する流産の既往」がある患者に限られていたが、高年齢の患者からの要望や最新研究を踏まえ、35歳以上の高年齢不妊患者にもPGT-Aを選択できるようにすべきである。

・35歳以上の不妊患者で採卵あたりの累積生児出産率が有意に向上し、流産率が低下するという米国の大規模データを根拠とする。

・患者の選択肢を広げ、より良い治療につなげることが目的。

・高年齢の全胚凍結周期におけるPGT-Aの有効性が最新の科学的根拠として示されている。

現在、PGT-Aは保険適用外の自費診療となりますが、大規模なデータが示すように有用な検査といえます。選択肢のひとつとして考えてみてください。

ただし、PGT-Aは日本産科婦人科学会が定めたガイドラインを遵守して実施していく必要があり、日本産科婦人科学会が医学的、社会的視点からPGT-Aの実施に必要な条件を満たしたと認定した施設があります。当院もその認定を受けておりますので安心して下さいね。

院長 園田桃代